ブログ・コラム

2024.11.28

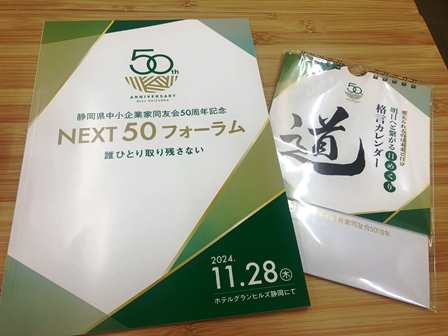

静岡県中小企業家同友会50周年記念「NEXT50フォーラム」が開催されました!

静岡市のホテルグランヒルズ静岡にて、静岡県中小企業家同友会50周年記念「NEXT50フォーラム」が盛大に開催されました。今回のテーマは、「誰ひとり取り残さない」。県内11支部から約430名が集まり、過去50年の歩みを振り返り、次の50年に向けた意気込みを共有しました。

記念講演:伝統工芸を現代に受け継ぐ経営

フォーラムの記念講演では、富山県中小企業家同友会の株式会社能作・能作克治会長が登壇。

伝統産業「鋳物」の技術を守りながらも現代に合った新しい価値を創造するその取り組みについて、多くの学びを得られる講話をいただきました。能作氏は「利用者の声を真摯に受け止め、常に学び続ける姿勢」が成功の鍵と語り、その理念が地域と企業を支える強固な基盤であることを再認識しました。

大討論会で深める「同友会の醍醐味」

午後には参加者全員によるテーマ別の大討論会が実施され、事業承継や地域貢献などのテーマで意見を交換しました。特に事業承継については、「単なるバトンの受け渡しではなく、持続的な成長戦略の一環」としての重要性が共有されました。また、「想いの継承」や「スキルの伝承」など、多面的な視点で議論が進められ、経営者としての新たな視点を得る機会となりました。

未来に向けて挑戦し続ける決意

フォーラムを通じて、参加者は経営者として自ら学び続けることの重要性を再確認。また、それを企業や地域に持ち帰り、明るい未来を共に築く責任を改めて認識しました。

最後に行われた懇親会では、先輩経営者からのアドバイスや交流が活発に行われ、盛況のうちに終了。NEXT50に向けて新たな挑戦がスタートしました。

50周年を迎えた静岡県中小企業家同友会は、これからも「誰ひとり取り残さない」地域づくり・企業づくりを目指し、持続可能な社会の実現に向けて進んでいきます。

2024.11.27

営業が苦手?

ある人のSNSで目にした投稿。

その人の知り合いが「営業が苦手」と言って営業をしないそうだ。

その結果、経営が厳しくなっているという話(多少ぼやかして書いています)。

「営業が苦手」

この言葉はよく聞く。

誰しも得手不得手があるので仕方ない部分もあるが、

この中には、実は「営業が嫌い」または「営業なんてしたくない」が含まれていることが多いように思う。

かくいう私も、営業は苦手だったし、正直したくなかった。

でも必要だからしてきたし、やっているうちに、営業もある程度できるようになった。

今では営業担当者がいてくれるが、

以前は私を含め、全員が技術者で営業経験のない人ばかりだった。

私がやるしかなかったからやった。

リーマンショック時は、仕事の4分の3がなくなり、

みんなでテレアポをした。

いろいろ傷だらけになりながらも、少しずつ仕事を依頼してもらえるようになった。

(お情けも多分に含まれていたと思う)

だからこそ、あまり強く売り込まなくても、

問い合わせが先方からしてもらえたり、

相談される関係になる仕組みづくりに力を入れてきた。

また、そのように認知されるような会社づくりもしてきた。

やりたいことだけをやって事業を伸ばしている人もいるだろうが、

私の場合、そうではなかったな、と昔を思い出した。

今でも現在進行形で、その仕組みづくりに努力している最中だ。

2024.11.26

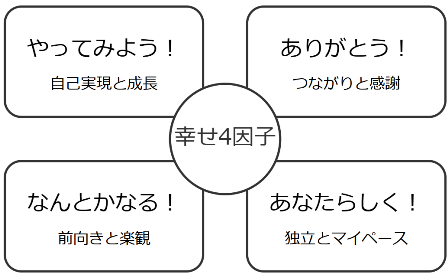

幸せの四因子

先日のkintone Caféで登壇してくれた方が「幸せの四因子」について教えてくれた。

どうやら、イラストにまとめられているような内容らしい。

「幸せに人生を送るために大切にしていく四つの姿勢」という理解でいいのだろうか。

とても大事なことのように感じたので、これからも頭の片隅に置いておきたいと思う。

2024.11.25

・11/25 地域清掃&花だん記録

おはようございます。

周辺の清掃と花だん記録

11月の下旬になり、やっとオフィス北側の花壇の植替えに着手。

まずは手前の空きスペースに、堆肥などの有機物を投入し、ビオラを植えた。

後ろ側には、まだジニアが元気に咲いている。

寒くなってきているけど、頑張って咲き続けてくれている。

そろそろこちらも植替えのタイミングかな。

広い地面があれば、もう少し長く残しておけるのだけど、

限られたスペースでは難しいところ。

2024.11.24

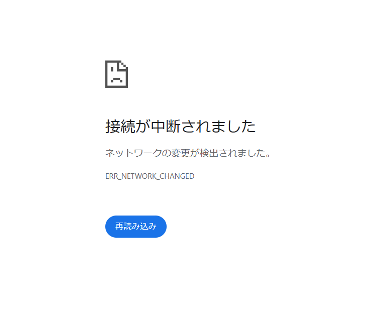

・お店のFree-WiFiがつながらない なぜ?

皆さん、こんな経験ありませんか?

店舗や施設のWiFiに接続しようとしても、何度やっても繋がらないこと。

あれ、一体なぜなんでしょう?

完全フリーでノーチェックのWiFiなら、そのまま接続されますが、

ウェブが立ち上がって「同意する」ボタンを押すタイプのものが多いですよね。

その際、ブラウザが立ち上がるものの、画面がちゃんと表示されないことがある。

何度試しても、ポータル画面が表示されないお店が結構多いんです。

これ、私だけでしょうか?

皆さんも、そんなことありませんか?

2024.11.22

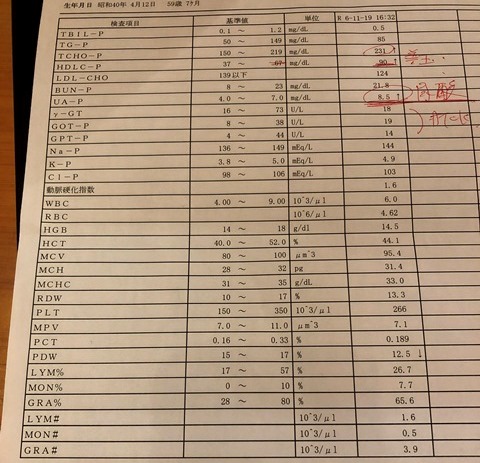

尿酸値 高っ!

以前から三か月に一回の血液検査をしていたが、

ダイエットが成功してからはほぼ問題がない数値で推移していた。

ちょっとした理由もあり、少し油断していて、

今年はほとんど血液検査をしていなかった。

久しぶりに検査をしたら、尿酸値が高い!

これはまずいぞまずいぞ!

実は過去に何回も痛風発作を経験している。

再び「秘密結社 風の会」に引き込まれてしまうのではないかという危機感。

そこで、尿酸値低減キャンペーンをスタートすることにした。

まずは毎日、積極的に水分を取ることから始める。

「真夏ですか?」というような1.3リットルのステンレスボトルに

うっす~い水出し緑茶。

朝も500~800㏄くらいのほうじ茶を飲むので

それだけで合わせて2リットル。

コーヒーやホットの緑茶、食事でみそ汁などもあるので、

この辺でいったん様子を見る。

ここからしっかり対策していこう。

皆さんの中にも、実は、

秘密結社 風の会の構成員がいませんか?

2024.11.21

第1回開催! kintone Café静岡東部伊豆支部

昨日、無事に第1回を開催することができました!

地元のkintoneユーザーはもちろん、kintoneに興味はあるけど使ったことがない方や、関東方面のパワーユーザー、沼津に移住したサイボウズの社員さんまで、多くの方々が集まり、賑やかにスタートすることができました。

ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。

kintone Caféとは、

「まだkintoneに触れたことの無い方から、より高度なカスタマイズを行いたいと考えているプロフェッショナルの方まで幅広い層を対象に、楽しく学び・教え合うことで、kintoneの魅力や活用法をみんなで共有するための勉強会コミュニティです。」

(出典:kintone Café HPより)

kintone Café静岡東部伊豆支部では、2~3ヶ月に一回の開催を目指しています。

沼津と伊豆方面で交互に行う予定で、次回は1月か2月ごろ、伊豆市での開催を準備中です。

伊豆方面の方はもちろん、静岡東部やその周辺の方もぜひ楽しみにしていてください!

予定が決まり次第、またお知らせしますのでお見逃しなく!

【追記】

下記Kintone Café 静岡東部伊豆のFacebookページに「いいね」しておけば、

次回開催の案内がアップされますので、ぜひ!

↓↓↓↓

2024.11.20

生成AIで中小企業の「DXを進めるためのコツ」って?

「うちの会社でDXなんて...」

「何から手をつければいいんだろう...」

最近、こんな風に悩んでいませんか?

実は私達も数年前に生成AIを使い始めた時に、同じ悩みを抱えていました。

今日は、DXを推進する第一歩として私が実際に体験した「生成AIを使ったDX」使い方のポイントと始め方をお伝えします。

生成AIを使いこなすコツは

“完璧を一撃で求めないこと”

生成AIは、私たちの創造性をサポートしてくれる素晴らしいツールですが、「一発で完璧なアウトプットを出してくれる」と期待しすぎると、かえって効率が悪くなってしまうかも。

生成AIに頼りきりで「最初から完璧な回答を期待する」のではなく、次のような考えで取り組むことで、より良い成果を得られる可能性が高まります。

最初の出力は“材料”として捉える

生成AIから得られる最初の結果は、完成品ではなく「アイデアの素材」と考えてみましょう。料理で言うと、AIが提供するのは調理済みの料理ではなく、新鮮な食材のようなものです。その食材(AIの出力)を自分の知識や視点を使って調理する(肉付けする)ことで、より自分のイメージに合った成果物を作り上げることができます。

タスクを細分化する

AIは、複雑な仕事を一度にこなすよりも、分割されたタスクで力を発揮します。

たとえば、記事を作成するときであれば、構成を考える段階、文章を書く段階、構成に基づき、各セクションの文章を生成させる段階、のように作業を分割することでうまく活用できることが多いです。

試行錯誤を恐れない

生成AIを使うときは、「一発で完璧な結果を得よう」と考えず、何度も試すことを前提にしましょう。例えば、AIへの指示を工夫することで、出力結果が大きく変わります。こうした試行錯誤を重ねることで、生成AIを使いこなせるようになり、理想に近い成果を得ることができます。

生成AIはあくまで“補助ツール”として考え、自分のアイデアや視点と組み合わせて使うことで、効率的で質の高い成果を生み出せます。焦らず少しずつ、ステップを踏みながら進めていくことが成功の秘訣です。

DXを始めるなら

「小さく始めて大きく育てる」

生成AIを活用したDXの取り組みは、一足飛びに成果を得るものではありません。

まず業務の一部に限定し、小規模なプロジェクトから導入することが重要です。

その上で、得られた成果を分析し、どのように改善すればより効果的に活用できるかを検証しながら進めましょう。

いかがでしたか?

少しでも貴社の生成AI・DX推進のヒントになれば幸いです。

生成AIは一歩ずつでも活用を進めることで、確実に業務効率化や成果向上につながります。ぜひ、小さな取り組みから始めて、自社のDXを前進させていきましょう!

また、こんな感じの内容をテーマにした無料セミナーも定期的に開催しています。

生成AIの活用の仕方や具体例について学べる場ですので、興味のある方はぜひご参加ください。

来週の次回開催セミナーについてはこちら↓からご覧いただけます。

「こんな内容について聞きたい」等、ご要望がありましたら、お役立ち情報の配信や無料セミナーに取り入れて参りますので、どうぞ遠慮なくお声がけください!

2024.11.20

・自主・民主・連帯の順番

先週は中小企業家同友会で、とても濃い時間を過ごした。

「人を生かす経営全国交流会in長崎」に初めて参加した。

全国の行事には時々参加するが、以前から気になっていて、ずっと行きたかったこの交流会に、ついに念願がかなって参加できた。

とても充実した時間で、本当に来て良かったと思う。

学びも多かったが、その中で特に印象に残ったのは「自主・民主・連帯」の順番についての話だった。

これは同友会の理念の一つで、関係者はよく知っていると思うが、自分の会社でもこれを実践することが大切だと改めて感じた。

重要なのは、この「自主・民主・連帯」には順番があるということ。

並列に考えるのではなく、まず「民主」からスタートするという。

まずは、民主的な会社の実現が一番最初。経営者自身が社員と民主的な関係を築く。

人の命に差がなく、人の尊厳を大切にし、様々な人の違いを受け入れる。

この姿勢を経営者自身が率先して実践することで、社員間にも民主的な社風ができる。

その結果、個々の潜在能力が発揮されるようになり、やがて連帯が生まれる。

「私はここを頑張るから、あなたにはそちらを任せたぞ」といった互いの役割が明確になり、自分の存在価値がわかる。

社員が「この会社に自分が必要とされている」と実感することで、最終的に自主性が育つ。

この順番で実現されていくという。

そしておそらく、これらはサイクルとして回し続けるのだろう。

社員さんの発揮する自主性により、さらなる民主が進む。

同友会でも会社でも同じこと。

自主を育むためには連帯が不可欠であり、連帯のためには民主的な関係が大切。そのスタートは自分自身から始まる。

社員さんの自主性の発揮が足りないとしたら、それは責めるは社員さんではなく自分自身の振る舞い。

自分の振る舞いを正せば、社員さんの自主性が発揮されるのだから簡単なことだ(実際にはそんな簡単ではないのだが)

この順番が明確になったことが、今回の交流会で一番の収穫だったかもしれない。

社風を育て、民主を高めるていくための自分の行動をとる。

そしてその成果は、連帯が生まれるかどうかで検証をしよう。